無縁墓とは

近年、全国で深刻化している「無縁墓(むえんぼ)」の問題。無縁墓とは、祭祀を引き継ぐ人がいなくなり、管理されなくなった結果、次の2つの条件が重なった墓所を指します。

承継者が不在、または不明

誰のお墓かわからない

承継者がいない、誰のお墓かわからない、管理が困難になる――こうした事態は、市町村や寺院・霊園にとっても大きな負担となっています。

無縁墓の弊害

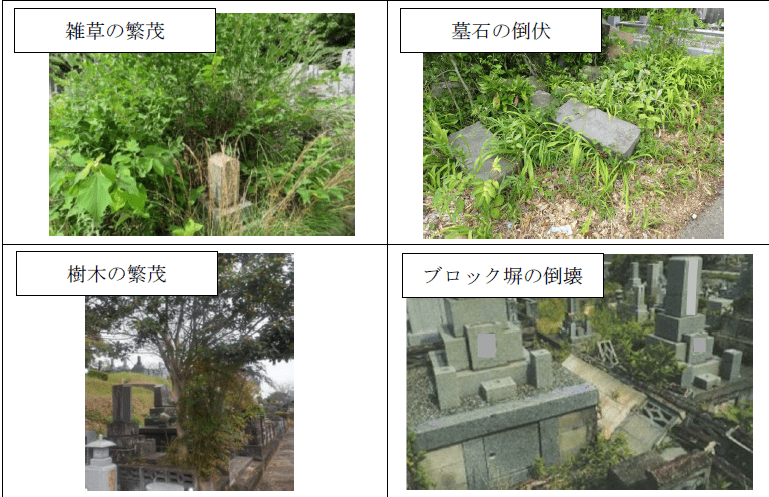

景観の悪化 無縁墓が増えることで、墓地内の景観が損なわれ、周辺の環境が悪化します。墓地は通常、地域の美観や自然環境に影響を与える重要な要素であるため、その保全が必要です。

維持費用: 所有者がいないため、管理費の支払いが困難になります。さらに、これらの墓を撤去するには数十万円の費用がかかることがあり、これが問題となります。

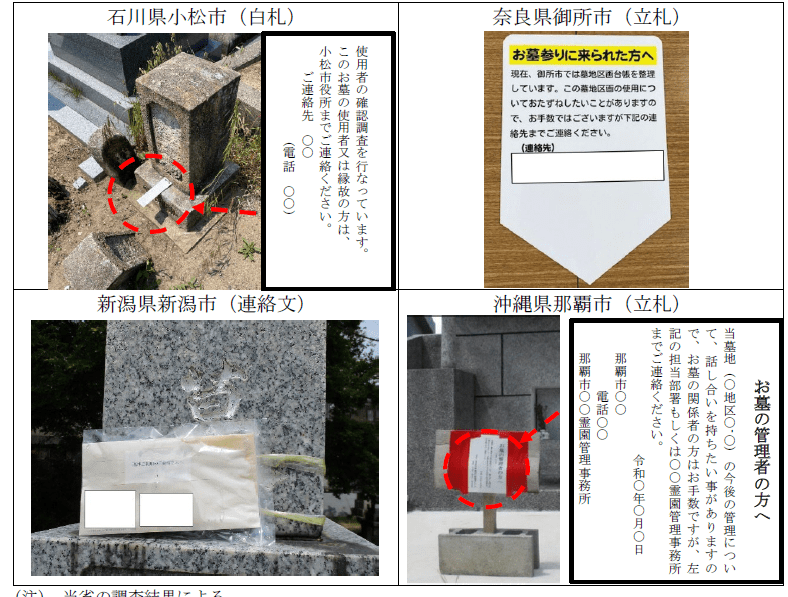

調査と連絡: 無縁墓に対処するには、立て看板の設置、住民票の調査、手紙や電話による連絡、現地調査など、多大な時間と費用が必要です。無縁墓の所有者を特定するのは困難であり、対応に手間がかかります。

政府・行政の現状

高齢化や核家族化の進行など、日本社会の変化により、国内の公営墓地の50%以上の公営墓地で無縁墓が確認され、社会的な課題となっています。 総務省は2023年9月13日、厚生労働省に対して「厚生労働省に対し対応を通知」(概要スライド)無縁墓への対応を求める通知を行い、行政としても対応が急務であることが示されました。

現状の問題点

無縁墓の対応として、樹木葬や合祀墓といった 永代供養墓 が広がっています。 これらの永代供養墓では、承継者が不在・不明になっても、寺院や霊園が代わりに供養を続けてくれるため、承継者不在という課題は解決されました。

無縁墓対策としての、樹木葬・合祀墓・永代供養墓

- 樹木葬・納骨堂: 承継者を求めない墓地で、新たにお墓を建てる際に、一定の条件を満たした場合は将来的に合祀墓に移ることを事前に了承してもらう

- 合祀墓・永代供養墓: あらかじめ費用を支払い、無縁墓になっても寺院や霊園が永代供養を継続できる仕組みです

「だれのお墓かわからない」という新たな問題

樹木葬・合祀墓・永代供養墓は、先祖の記録(墓誌)が残らないため、供養の根本である 「故人への祈りの場」 としての役割が希薄になってしまうからです。結果として、個別に故人を供養することが難しくなります。つまり、これらのお墓の形態は「承継者不在の問題」は緩和されたものの、「個人の存在や記録」が埋没してしまう という新たな課題が生じているのです。

この課題を解決するためには、お墓を単なる「納骨の場」から「供養の場」へと転換し、遺骨だけでなく 先祖の記録を残す仕組みが不可欠です。

電子墓誌で「真の永代供養」

実現する「真の永代供養」

無縁墓をなくすためには、単に遺骨を納めるだけでなく、「供養の対象を明確に残す仕組み」 が必要です。

その考え方が「お墓を真の永代供養へ進化させる」という取り組みです。

樹木葬や合祀墓といった永代供養墓を、単なる「納骨の場」から「供養の場」へ転換するために、遺骨だけでなく 先祖の記録 を保存し、「誰が納骨されているのか」を将来にわたって明確に残します。

電子墓誌とは

電子墓誌 とは、埋葬記録や供養記録をデジタル(QRコードやICタグ)で永久保存する仕組みです。

- 先祖・故人一人ひとりの名前・戒名・没年月日・想い出などを記録

- 最新技術(ブロックチェーン)で永久的に保存・寺院や霊園の管理が可能

- 終の棲家として、遺骨と墓誌をつなげた、位置情報を追加しガイドが可能

これにより、集合墓(合祀墓・樹木葬)であっても「真の永代供養の場」として未来にわたって受け継がれるようになります。

市町村・寺院・霊園のメリット

- 経済的に無縁墓に対応:遺骨に故人・家族の供養データを追加、合同墓などに埋葬しても個人を特定可能

- 管理負担を軽減:無縁仏に供養データを追加することで、遺族への引き渡しや合同墓への移行もスムーズに

- 低コストで運用可能:データ保存料は無料。デジタル化により情報検索や供養サービスのコストを大幅削減

電子墓誌を活用することで、お墓は「納骨の場」から「真の永代供養の場」へ進化し、ご遺族・寺院・自治体、すべての人が経済的に、継承者にいらない「お墓の維持・管理」を実現できます。