追悼サイトとは

追悼サイト(想いでサイト)は、欧米では「オンラインメモリアル」と呼ばれ、故人を偲ぶためのウェブサイトです。 スマホでQRコードを読み込むだけで追悼サイトにアクセスできます。これにより、遺族はデジタルでの追善供養の機会を新たに提供することができます。

追悼サイトに掲載できるコンテンツ例

故人のプロフィール: 生年月日、出身地、学歴、職歴など、故人の基本情報を掲載します。

写真・動画ギャラリー: 故人の生前の写真や動画を年代別、テーマ別に整理して掲載。故人の人生をたどることができます。

思い出エピソード: ご家族やご友人、知人から寄せられた、故人との思い出話やエピソードを掲載し、温かい気持ちを共有できます。

弔辞・メッセージ: 葬儀で読み上げられた弔辞や、参列できなかった方々からのメッセージを掲載することで、故人を偲ぶ言葉をいつでも読み返せます。

葬儀に関する情報: 葬儀の日時や場所など、参列者が確認したい情報をまとめて掲載できます。

アフターフォロー情報: 葬儀後の法事や納骨などの連絡も掲載でき、ご遺族間のコミュニケーション手段としても役立ちます。

これらのコンテンツは、簡単に作成・編集が可能です。

葬儀と追悼サイト

1.葬儀前: 遺族への情報共有(掲示板機能)と、訃報通知状へのQRコード活用ができます

具体例⇒ 葬儀に関する情報(日時や場所など)を、LINEやメールで共有することで、参列者への情報提供がスムーズになります。

2.葬儀中: 写真スライドショーや、QRコードを使った写真共有で、故人の功績や思い出を共有

具体例⇒ 故人の経歴や人生を、QRコードを読み込むことで表示される写真スライドショー(キャプション付き)で分かりやすく紹介できます。

具体例⇒ 弔辞・メッセージを 寄せ書きのように、参列者がQRコードから故人へのコメントを直接投稿できるようにします。これにより、遺族は事前に感謝のメッセージをQRコード経由で共有することが可能です。

3.葬儀後: 参列できなかった方へのお礼、四十九日や一周忌といった追悼の場として活用する

具体例⇒ 作成したサイトとQRコードは、葬儀後も訃報報告、お礼状、お悔やみサイト、納骨・一周忌などの連絡網として活用できます。

具体例

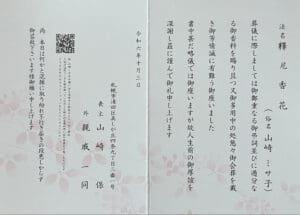

(1) 死亡通知状・喪中はがき

訃報報告・会葬辞退: QRコードを死亡通知状に追加します。このカードには故人の基本情報、葬儀の日時と場所、連絡先が記載されており、受け取った人はスマートフォンで簡単に情報を確認・連絡できます。

お令状・喪中はがき: 葬儀のお令状を作成できます。参列できない遠方にいる知人や親戚にも葬儀報告としてお礼を伝えることができます。QRコードをスキャンすると、受け取った方が、追悼のメッセージを残すことも可能になります。

これらの方法は、伝統的な通知方法に加えて迅速かつ効率的であり、親族・友人との連絡を容易にします。

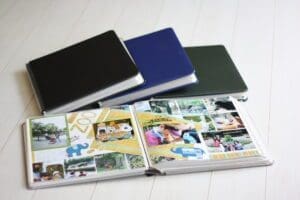

(2)故人の遺品整理

故人の遺品整理として、写真アルバム、人生史、家系図をデジタル形式で保存することができます。

遺族や友人はいつでもパスワードでアクセス可能となります。メンテナンス費用が掛からないので経済的な遺品整理手段として機能します。

(3) 訃報欄・お悔み記事

(4) 葬儀後の行事連絡網

(5) お墓や仏壇にて

まとめ

追悼サイトは、家族葬などのシンプルな葬儀でも、参列できない方への「供養の機会を与える」葬儀社にとっての新しいデジタルツールとして活用できます。

また、従来の葬儀オンラインサービスと、追悼サイトの大きな違いは、葬儀後の供養の場として半永久的に使えることです。

これは、従来のオンラインサービスが葬儀当日や特定の期間に焦点を当てているのに対し、追悼サイトは、四十九日や一周忌、納骨といった葬儀後の法事の連絡網や、故人を偲ぶお悔やみサイトとして長期的に活用できるためです。